Category Archives: letture gratuite

Il mistero del Rabbino Moishe

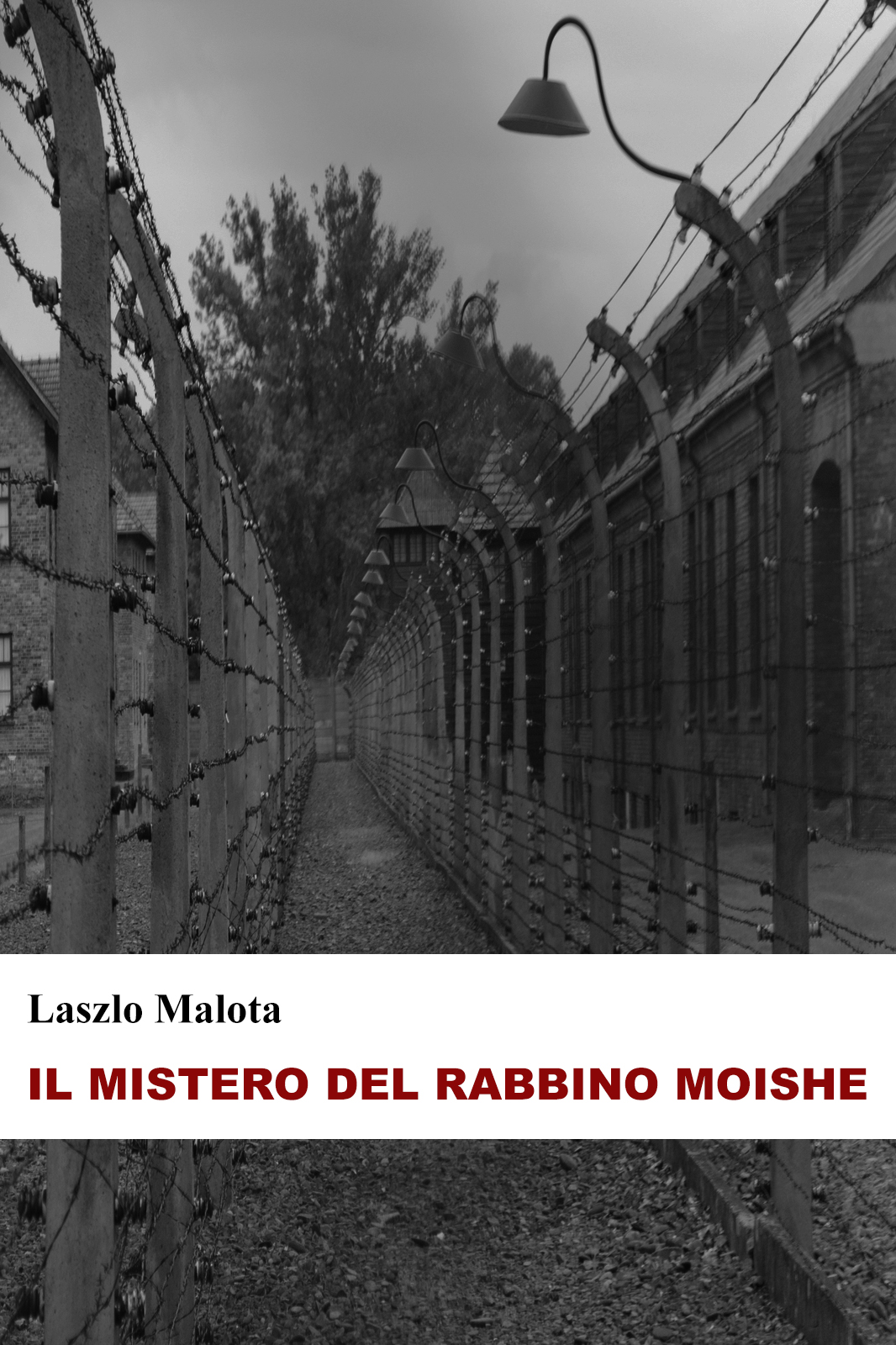

A mio nonno, rimasto per sempre ad Auschwitz

Da più di vent’anni ad Auschwitz non esce più il fumo fuligginoso nero bluastro dagli alti ed arcuati camini dei forni crematori. Tra le baracche, le torrette, le prigioni-bunker e le camere a gas crescono erba ed erbacce. Sono finite le esecuzioni, le morti per gas, le liquidazioni, le selezioni. Non arrivano più altri trasporti, le garitte sono vuote, nei magazzini non si accumulano più gli effetti personali dei prigionieri. Sul luogo della morte, della sofferenza e delle uccisioni sono scesi la solitudine e il ricordo. Pochi di coloro sopravvissuti a quest’inferno in questo luogo adesso silenzioso, sono rimasti in vita. I morti non possono fuggire dai lager, vi ricadono come cenere azzurrina, fino alla fine dei tempi.

L’oberkapò Teofil Dabrowsky si ricorda di molti di loro. Adesso, tornato dopo vent’anni nei luoghi della sua giovinezza, ha dichiarato: si ricorda dei sopravvissuti come di coloro che per colpa sua sono rimasti per sempre ad Auschwitz. Senza perdere la propria sicurezza percorse con lo sguardo in segno di sfida la misera piazzetta e si tolse d’impaccio ammiccando allo specchietto della macchina per lisciarsi i capelli. La bocca si piegò in un sorriso sprezzante.

– Macché, chi oserebbe ficcare il suo sporco muso nella mia macchina? Questi, rispetto a te, Teo, sono dei cialtroni! Per loro è un onore che tu sia venuto tra di loro. Nel lager sarebbero stati tutti ai tuoi piedi, si sarebbero inchinati davanti a te implorando e umiliandosi, davanti all’oberkapò Dabrowsky, temuto da tutti gli schifosi ebrei, come Obojski per esempio. Ma non è lui quello lì? O forse vedo male? E se fosse lui, Obojski, il complottatore? Il ragazzo modello, il prigioniero modello? Un nessuno! – Mentre pensava a queste cose sghignazzò concitato quindi, vedendo i due tipi davanti all’entrata ad arco della sinagoga, tossì in maniera convulsa.

– Dovrei andarci, sono pur sempre i miei genitori! – mormorò ma cambiò idea nello stesso istante. Il disgusto e la vergogna ebbero il sopravvento sull’improvvisa commozione.

– Ma che mi prende! Non è colpa loro avermi educato in questa maniera? Hanno meritatamente sofferto. Come sono finito in basso, per la miseria?!

Ignorando i suoi genitori, rivolse il suo sguardo indagatore verso le persone che bighellonavano sulla piazza. Riconobbe parecchi volti e rimase fortemente impressionato, il suo corpo venne percorso da un tremore causato dallo spavento.

– Sicuramente mi odiano – questo pensiero gli passò per la mente e se ne stupì.

Questo antipatico comportamento era invece completamente logico e fondato poiché allora, da questa città, moltissimi ebrei furono deportati nei campi di concentramento da dove molto pochi tornarono a casa. Qualcuno comunque ci riuscì e sapevano bene che Dabrowsky aveva trattato gli altri in maniera disumana.

Potevano averne sentito parlare soprattutto da Obojski, che per un bel po’ di tempo languì con lui nella stessa baracca. Raccontava come Dabrowsky li picchiasse con godimento, osservava con gioia il loro stremarsi e spiava tutto fiero come i prigionieri che trasportavano i cadaveri gettassero i corpi sulle barelle. Era in intimi rapporti con i lavoratori dei crematori per ottenere a buon prezzo gli oggetti di valore dei compagni torturati a morte.

Se trovava dei denti d’oro li strappava con una pinza requisita a questo scopo, anticipando il dentista che lavorava nell’obitorio del campo. In genere comandava su quei prigionieri che avevano soldi o qualsiasi tipo di beni. Non risparmiava nessuno, non faceva differenze, vessava e picchiava anche i suoi amici d’infanzia. Ora invece, vent’anni dopo, borioso e senza alcun cambiamento, è ritornato attendendo l’assoluzione.

Un uomo di un gruppetto si avvide dell’insolito visitatore e indicando col capo verso la macchina disse qualcosa ai suoi compagni che si voltarono a guardare. Dabrowsky li osservò imbarazzato e ritenne che sarebbe stato meglio spostarsi. Frenò con un gran stridio dietro la sinagoga, dove apparve all’improvviso Moishe Kras. Dabrowsky saltò fuori dalla macchina ghignando con fare arrogante ed esclamò con grida di giubilo.

– Rabbi!

Moishe si voltò sorpreso verso di lui squadrando l’estraneo dalla testa ai piedi e gli chiese.

– Ci conosciamo forse?

– Be’… per quel che riguarda… – disse l’estraneo a disagio, infastidito per la sua titubanza. – Allora, mi fa entrare? – chiese innervosito. Il rabbino lo osservò con occhi teneri e senza perdere la calma aggiunse piano:

– Torni un’altra volta.

– Ma cosa crede! – disse l’estraneo con uno scatto d’ira. – Vengo da lontano e comunque non ho tempo per fare avanti e indietro.

– Da lontano? – Dabrowsky capì al volo e sbiancò in volto respirando con affanno. – Mi sembra invece uno di qui – disse il rabbino spezzando il silenzio.

– Se sapesse perché sono venuto qui… se sapesse quante ne ho passate… quanto ho dovuto lottare… allora…

– Allora?

– Allora lei stesso mi chiederebbe di voler ascoltare tutto! – esclamò ad alta voce il kapò ritrovando la fiducia in sé.

– Ritorni domani – rispose compassato Moishe.

– Non posso – balbettò Teofil, poi con finta supplica proseguì – La prego, caro rabbi, mi ascolti! Abbia compassione!

Moishe si grattò pensieroso il mento, fissò a lungo l’uomo invadente. Teofil Dabrowsky non sopportava il suo sguardo, si guardò intorno solo apparentemente con indifferenza, come se stesse osservando il panorama o avesse visto qualcosa. Il rabbino Kras sapeva giudicare molto bene gli uomini. Aprì la porta posteriore della sinagoga e fece entrare l’ospite indesiderato. Teofil Dabrowsky avanzò dietro di lui a passi decisi e con fierezza, con un sorriso di soddisfazione sul volto, finché un’ondata gelida non travolse la sua anima fredda e crudele: il passato allegro e spensierato, l’infanzia.

– È tutto come prima! – gli scappò di bocca senza riflettere.

– Cosa ha detto? – chiese il rabbino senza voltarsi, Teofil si sentì sollevato.

– Niente, niente – affermò. Moishe si voltò all’improvviso e lo fissò negli occhi con uno sguardo vigoroso e interrogativo. Quindi disse piano, quasi come se lo dicesse a se stesso:

– Lei è già stato qui, se non sbaglio.

– Macché, cosa va blaterando! – lo redarguì l’ex kapò, ma comunque sentì che l’espressione del suo volto rivelava tutto il contrario e proseguì – Infatti, caro rabbi, non sono venuto qui per questo… cioè per venire di nuovo qui, ma perché dovevo venire qui… la prego, mi ascolti… vorrei che… lei sappia tutto, tutto… e allora… e allora…

– Che le prende? – Moishe fissò senza comprendere l’uomo tremante con la bocca con dei tic nervosi e col volto così bianco che sembrava un pazzo.

– Forse posso aiutarla.

– Lei? Macché! – disse Dabrowsky.

– Non la capisco. Poco fa…

– Ma certo, chi altri se no. Volevo dire questo ma lei mi ha interrotto. Mi ha interrotto di nuovo. A che diritto non lo so proprio.

– Guardi, non mi interessa, anzi più precisamente non ho tempo ora per lei, così… se vuol farmi perdere tempo, la prego di…

Non riuscì a terminare la frase perché l’estraneo non era più lì. Lo lasciò lì senza dire una parola e si diresse, come inseguito da qualcuno, verso l’Armadio sacro. Moishe lo seguì e penetrò nella penombra della sinagoga fermandosi al podio dove si legge la Torah. Teofil si accorse solo dopo qualche minuto della sua presenza e quando si avvide che si trovava proprio accanto al podio della Torah, si irrigidì. Nel giro di un secondo il crepuscolo si trasformò in luce accecante. La Bimah non era per nulla cambiata da allora, così il ricordo era forte e vivo. Le gioie del passato, alle quali aveva ripensato con piacere, avevano risvegliato nel suo cuore un dolore tormentante ed opprimente.

Durante l’infanzia, ancora prima della cerimonia del Bar Mitzvah, aveva spaventato così tanto il factotum che questo, per la paura, se l’era fatta addosso. Poi fuori, durante la cerimonia d’iniziazione aveva tirato un calcio ad uno dei dieci uomini che gli stavano intorno. Il rabbino si accorse di tutto ciò e quando vide che il ragazzo continuava a stuzzicare il vecchio factotum, profondamente adirato si avvicinò per dare uno schiaffo al moccioso che prendeva in giro, ma colpì invece per caso il factotum che si affaccendava nervoso intorno a lui. Il ragazzino continuò ovviamente a ridere.

– Non si era arrabbiato… – balbettò Teofil e scoppiò in singhiozzi.

– Lei è molto debole – affermò Moishe che si era avvicinato provando a sollevare l’uomo crollato a terra e in preda agli spasmi.

– Non mi tocchi! – gridò Dabrowsky scattando in piedi. – Non creda che lei c’entri qualcosa!

– Ognuno ha la sua croce, la sua è pesante – affermò a bassa voce il rabbino Kras.

– Croce? Croce. È tutta una menzogna… – poi tacque perché gli venne mente qualcosa di strano a proposito della croce. Pensava ai morti. Ad Auschwitz. Una scena prese vita nella sua mente. Accadde non molto dopo la visita di Himmler in primavera al campo. Nel lager non era ancora terminato l’appello quando Hans Bock, che lavorava nel krankenbau – ossia l’ospedale del campo – gridò dal corridoio.

Obojski e il prigioniero 290, i due trasportacadaveri, inghiottirono di corsa la loro razione di pane. Dabrowsky sapeva che se vengono chiamati durante l’appello, allora c’era stata un’esecuzione. Siccome insieme a loro erano andati altri trasportacadaveri, ne dedusse che doveva trattarsi d’una cosa seria. Si alzò e li seguì. Si stavano dirigendo verso la kiesgrube. Questa piccola cava di pietre si trovava oltre il filo spinato, davanti alla torretta. L’esecuzione era durata a lungo. I cadaveri erano stati gettati a due a due sulle barelle. Dabrowsky vide allora per la prima volta in vita sua tanti cadaveri tutti insieme. La paura della morte e il folle panico avevano deformato il loro volto, erano disgustosi e ripugnanti.

– Gesù non è morto – disse con voce che non ammetteva repliche.

– Come? – disse il rabbino non comprendendo.

– Gesù Cristo non era un vero morto.

– Non capisco.

– No? Certo che non capisce. Guardi, glielo spiego – disse sdegnosamente l’oberkapò. – Se osserva il volto di Gesù, cosa vede? Un volto bello, tranquillo, equilibrato, sul quale non c’è alcuna traccia della sofferenza tremenda ed indescrivibile provocata dai chiodi conficcati nella carne, né della lotta tormentosa ed impotente per la vita. Adesso capisce?

– No.

– Voi e tutti gli altri preti vi siete sempre prostrati davanti a lui e avete fissato la statua con dispiacere, devozione e commozione. Chi aveva immaginato in questo modo il Messia crocifisso era sicuramente un grande imbecille!

– Lei sta farneticando! Se non lo sa, un ebreo non si prostra mai innanzi alla statua di Cristo.

– Che cosa?! Io sto farneticando? Lei non ha mai visto un cadavere dal vivo!

– Cosa glielo fa credere? E se proprio lo vuole sapere…

– Se proprio, non voglio saperlo, non mi importa!

– Allora dunque…

– Aspetti! Guardi, io sto parlando di quei cadaveri che uno vede nel leichenhalle, sa, l’obitorio dei campi di concentramento.

– Che cosa vuole dirmi con questo? Mi scusi, ma non capisco…, né questo né il motivo della sua visita.

– Cosa ha capito! Macché! Lei non ci è mai stato. Non ha visto le esecuzioni alla kiesgrube! Non è stato nella leichenhalle! Non sa con che paura di morire e con quali malattie abbiamo trascorso i nostri giorni. Non ha vissuto nella baracca dove ogni giorno moriva qualcuno. Lei non è stato ad Auschwitz! – aggiungendo poi con incomprensibile fierezza – al contrario di me!

– Non me ne vanterei troppo al suo posto.

– Non me ne vanto, solo che…

– È buio, accendo le luci – disse il rabbino per cambiare discorso. Fece per uscire ma dopo due passi l’estraneo lo raggiunse e lo trasse indietro.

– La prego, non lo faccia! La prego.

– Ora dovrebbe andarsene, quindi…

– Andarmene! Ma ho appena cominciato!

– Che cosa? Cosa ha cominciato? – chiese Moishe leggermente impaurito.

– Non si impaurisca! Non si tratta di quello… lei è un brav’uomo, lo so bene! – lo blandì Teofil.

– Non giudichi troppo presto. Ci conosciamo da appena pochi minuti.

– Da pochi minuti? – disse Dabrowsky ridendo sguaiatamente.

– Non capisco cosa ci sia da ridere.

– Lo sa da quando la conosco? Non saprei dirglielo con esattezza, ma ricordo benissimo che lei era un giovane rabbino. Mi voleva dare uno schiaffo ma il factotum… eh, non importa!

– Sì che importa! Significa che allora ci conosciamo. Aspetti un attimo! È forse venuto per questo?

– No, assolutamente! Non per questo… o forse sì, proprio per questo!

– Mi dica, non era lei quel ragazzo?

– Certo che ero io! – disse sfacciatamente Dabrowsky con aria di sfida.

– Quel monello sfacciato e insolente che si sarebbe meritato lo schiaffo? A giudicare dalle sue maniere di adesso dovrebbe essere davvero lei!

Dabrowsky arrossì, poi con finta contrizione aggiunse: – Non se la prenda, caro rebe, se l’avevo offesa… davvero non volevo e…

– Lasci pure!

– Che cosa?!

– La smetta di dire menzogne, Teofil Dabrowsky!

– Come ha detto? – chiese illividendo l’uomo ormai smascherato.

– Teofil Dabrowsky! – esclamò il rabbino e la sua voce si sparse risuonando nel vuoto.

– Sono perduto… lo sono già da tanto… ma soltanto adesso mi sento davvero perduto.

– Sì, davvero. Da quando?

– Dobbiamo parlare! Ora io… io vengo a raccontarle una cosa. Solo a lei! capisce?

– No e non urli, per favore!

– Cerchi di capire. Lei deve sapere!

– Io? Perché proprio io?

– Perché lei è l’unico al quale… al quale posso raccontare questa cosa… è una cosa che… è difficile da dire… molto difficile… comunque io devo… mi comprenda… mi comprenda… la mia coscienza mi uccide se…

– La sua coscienza? – chiese Moishe, poi egli stesso si stupì del suo tono ruvido.

Dabrowsky non fece caso al commento e proseguì a ruota libera, in maniera confusa e incoerente, ma più si infervorava nel discorso e più si sentiva sicuro di sé. Si scaldò a tal misura che il rabbino si stancò e gli chiese di andare al sodo.

– Queste sono tutte cose importanti! Come può pensare di fermarmi? Me…

– L’intrepido kapò del lager? – chiese Moishe con lo stesso ruvido tono di prima, di cui però ora non se ne pentì. Anche suo fratello era stato ucciso da una bestia simile.

– Le dirò di che si tratta e vedrà che le interesserà! – esclamò innervosito Dabrowsky.

Al rabbino Moishe Kras venne in mente una conclusione ma la respinse subito perché ciò a cui aveva pensato sembrava praticamente impossibile.

– Le prometto che l’ascolterò. Si sbrighi però.

– Mi darà l’assoluzione? Mi prometta che lo farà.

– Forse… non lo so ancora…

– Deve promettermelo, altrimenti non parlo.

– Va bene allora.

– A quei tempi nei lager i kapò commettevano tante crudeltà, erano i padroni della vita e della morte, si concedevano di tutto, anzi glielo permettevano pure per rafforzare così il loro posto. Così picchiavano in continuazione i loro compagni, che non erano più loro compagni, ma… beh, lasciamo stare, l’essenziale era che erano cattivi, rubavano, torturavano e a volte uccidevano… non perdonavano.

– Perché mi dice queste cose? Le sanno tutti. Che, forse anche lei…?

– Sì, proprio come dice lei, dannazione! – gridò l’ex kapò senza un minimo di disagio.

Moishe lo guardò inorridito. Dabrowsky sfruttò quest’attimo di vantaggio.

– Beh, che c’è? Forse niente niente…?

– La prego, continui! – dichiarò impaziente Moishe Kras.

– Quando mi trascinarono al campo ero considerato una brava persona e amavo davvero gli uomini. Ma il potere, come tante altre persone sinora in tutta la storia, mi ha stregato e stordito. Neanche lei può negarlo.

– Non lo nego.

– Il potere mi ha dato alla testa e ha eliminato la parte buona che c’era in me. La mia coscienza cominciò a svanire, a perdersi, i sentimenti si indebolirono, persi la fede – disse quasi senza pensarci ma si corresse immediatamente – ovviamente solo per poco, anzi non l’ho praticamente persa… solo che…

– Solo che?

– Durò per pochissimo tempo e intanto pensavo e mi arrovellavo su come poter sopravvivere a quell’inferno e a quella depravazione che mi circondava… come poter mangiare tanto quanto basta per non morire di fame… ed era una cosa difficilissima farlo nel lager…solo rubando… ho provato a rubare, mi creda… ai tedeschi… Ma era impossibile, lo sa anche lei… quindi…

– Vada al sodo, per favore – disse Moishe.

Dabrowsky si accorse che gli stavano tremando le dita appoggiate al podio. Trovato il coraggio, iniziò a dire il motivo della sua visita.

– Un giorno finii alla divisione penale. Strafkompanie, era chiamata così… e… e… suo fratello era lì… come sicuramente avrà saputo.

– Sta dicendo di mio fratello? – un brivido freddo percorse Kras.

– È stato informato di queste cose? Non è così? – chiese incuriosito Teofil.

– Mio fratello…

– Era pelle e ossa, era debolissimo, poveretto… mi ha fatto tanta pena, era una brava persona… proprio come lei… forse per questo volevo aiutarlo.

Moishe Kras lo guardò incredulo, col volto teso e pensieroso.

– Non poteva lavorare, non aveva la forza neanche di camminare. Un soldato delle SS di scorta sarebbe voluto tornare a casa già da tempo e suo fratello era capitato proprio a pennello. Lo acchiappò e lo mandò a prendere l’acqua… Se non fossi intervenuto, il soldato avrebbe ottenuto tre giorni di licenza per l’omicidio di suo fratello… Può immaginare che grande responsabilità mi assunsi per suo fratello… ma gli volevo bene… e lo feci!

– Non capisco – disse Moishe a voce molto bassa.

– Se lascio andare suo fratello al pozzo l’SS gli avrebbe sparato subito, appena superata la linea di confine. Tentativo di fuga da parte di suo fratello, ferie premio al soldato per aver ucciso un prigioniero durante la fuga.

– E lei l’ha salvato? – chiese il rabbino. Dabrowsky vide la gratitudine nei suoi occhi.

– Sì! Suo fratello, non sospettando nulla, si era già messo in cammino quando gli gridai: Fermo! Il tedesco naturalmente mi guardò senza capire. Gli spiegai che il prigioniero era ancora abile al lavoro. E minacciai il soldato. – disse mentendo Teofil Dabrowsky. – „Ja’’ – rispose l’SS al che io annuii. Richiamai suo fratello ed iniziai a picchiarlo piano…

– Picchiarlo?

– Solo così potevo costringerlo a lavorare… Non tema, facevo attenzione. Ho imparato anche questo: i tedeschi vedevano che lo picchiavo di santa ragione, ma in realtà lo sfioravo appena.

– Mio fratello comunque è morto. Nel revier, ho sentito dire… è vero questo?

– E questo chi gliel’ha detto a lei? – chiese Dabrowski con un moto di stizza.

– Obojski mi ha raccontato che è morto per un attacco cardiaco nel revier, in infermeria.

– Macché! Ma che ne sa Obojski! Non è morto proprio per niente nel revier! E neanche di herzschlag! Glielo posso assicurare! Che idiota quell’Obojski! – esclamò Dabrowsky con disprezzo e presunzione. – Nel totenbuch, il certificato di morte, c’è scritto ovviamente questo. Io stesso scrissi la notifica di morte – mentì.

– E cosa ci scrisse? – chiese Kras adirato per l’insolenza di Dabrowsky.

– Naturalmente herzschlag!

– Cioè attacco cardiaco. Allora di che cosa è morto veramente?

Dabrowsky tacque e guardò a terra. A volte lanciava un’occhiata al rabbino. Quando si incrociarono gli sguardi, Teofil sbiancò provando terrore e rabbia. Moishe si irritò sempre di più, era teso. Entrambi attendevano che l’altro parlasse per primo. Il silenzio era diventato opprimente. Gli antichi e freddi muri della sinagoga, in alcuni punti un po’ scrostati, incrementavano la tensione. Teofil Dabrowsky si guardò intorno sperando di vedere qualcuno. Nella sinagoga però, a parte loro, non c’era anima viva.

– Devo andar via – balbettò con un filo di voce.

– Non vuole rispondere? Allora perché è venuto?

– È una cosa triste, lei non può capire, figuriamoci comprendere!

– Mi lasci stare, signor kapò!

– Questo no! Non ho fatto un viaggio così lungo e poi alla fine lei non mi ascolta. Cosa crede?!

– Ho paura di non capirla ma in verità forse non voglio neanche.

– Non le interessa suo fratello?

– Lei non sa niente di lui. Immagino voglia dei soldi…

– Come può essere così abietto?! Soldi! Ce n’ho abbastanza!

– Ah, già! Dimenticavo, lei era kapò…

– Questo è troppo!

– Finiamola qui! Se ne vada! Torni a casa, sarà meglio per tutti.

– Sa una cosa? Mentre esco le dico che suo fratello non è ritornato con noi al campo!

– Cosa intende dire?

– Non vivo – sussurrò Dabrowsky.

Per un istante il rabbino rimase sconcertato, lo fissò senza capire, con la fronte corrugata e scintille di odio negli occhi. Dabrowsky si accorse di questo cambiamento e seppe che la fine era vicina.

– Teofil! Non vuol mica dirmi che…, che… – chiese con timore Kras.

– Sì – disse il kapò con voce insolita. Incrociò le gambe come spesso aveva fatto a suo tempo nel campo di concentramento di Auschwitz quando parlava con gli sporchi ebrei. Tirò fuori un portasigarette d’oro, prese una sigaretta, se la mise in bocca e solo allora si rese conto di dove fosse quando si guardò intorno non trovando i fiammiferi. Ormai però era tardi.

– Chiedo scusa – balbettò guardando la scatolina che teneva in mano. Moishe Kras seguì il suo sguardo, riconobbe il portasigarette e in quell’istante tutto divenne chiaro.

– Rabbi! Cosa le prende? Ehi, rebe Moishe, che succede?

Moishe Kras osservò in silenzio e con strana tranquillità il suo nemico. I suoi occhi lanciavano fiamme, ma non perse il suo sangue freddo. Afferrò con forza il candelabro e lo tirò verso di sé per qualche secondo… Osservò per un momento la sua vittima rimasta impietrita come una statua innanzi a lui senza riuscire a pensare di fuggire. O forse non lo voleva neanche. Il pensiero di uccidere percorse la mente del rabbino Kras. E in quel momento crudele e sanguinario Moishe, per effetto d’un condizionamento che irruppe all’improvviso, ricollocò il candelabro dov’era, come se non l’avesse mai preso. Dabrowsky schiumava dalla bocca, il sudore lo ricoprì in tutto il corpo e il volto deformato era piagato dalle lacrime.

– Chiedo soddisfazione! Mi assolva! – esclamò con voce isterica.

Moishe Kras squadrò quell’uomo ignobile. Stettero in silenzio per un po’.

– La perdono.

– Perché? – esclamò Dabrowsky fuori di sé con un urlo di dolore.

– Perché lei, Dabrowsky, è rimasto comunque un essere umano.

Cosa è successo dopo? Non lo sapremo mai! Il rabbino Moishe Kras da allora sparì. Teofil Dabrowsky, oberkapò di Auschwitz, è morto da vent’anni.

Il fidanzamento del prete

Ero seduto nell’opprimente silenzio della cella del seminario e stavo aspettando l’arrivo del mio amico chierico col quale, sfidando l’esercizio spirituale del silentium, avremmo fatto visita alle suore, dalle quali si arrivava passando per un lungo corridoio buio.

Lucianus, tutto eccitato e felice, piombò da me e io mi alzai all’istante.

– Sono contentissimo! Aspettiamo un bambino. Teresa è incinta!

– E ci crederà poi la madre superiora che è stata un’immacolata concezione? – chiesi con interesse, dato che Teresa era una suora.

– Non conta! Caro fratello, devo chiederti una cosa – mi prese le mani tra le sue. – Fammi da testimone.

– Secondo me il bambino è già una prova – risposi.

– No, ma che dici mattacchione…, parlo di stasera. Stasera sarà il grande giorno. Mi fidanzerò ufficialmente con Teresa.

Per qualche minuto camminammo a passi cauti sollevando le tonache mentre passavamo davanti alle celle degli altri seminaristi. Arrivati alle scale in fondo, attraversammo il corridoio e giungemmo alla familiare cella della suora, ove Teresa stava già aspettando, tutta agitata, il suo fidanzato. Lucianus, al posto delle fedi, aveva portato due rosari, che comunque credo siano un’ottima scelta per il fidanzamento di una suora e di un prete. Giunti innanzi alla cella Lucianus si fermò, sollevò gli occhi al cielo e si fece il segno della croce.

– Ti ringrazio Signore di avermi dato lei, grazie! – e aprì la porta per recarsi dalla creatura che aveva appena ringraziato.

Teresa arrossì immediatamente quando ci vide, il suo volto avvampava di felicità quando lei e il mio amico seminarista si abbracciarono. Da allora non ho più visto una coppia così felice.

– Beh, allora iniziamo! – disse Lucianus un po’ imbarazzato guardandosi intorno nella cella dove, oltre a noi tre, c’era anche una soror, di nome Ramona, la testimone di Teresa. Mi diressi al tavolo, accesi le candele e spensi la luce.

Lucianus si inginocchiò inebriato innanzi a Teresa: – Prometto… Accetta quest’anello come pegno del mio amore e… per le mie serie intenzioni. Sia quest’anello per te… la prova del mio amore e della mia intenzione che un giorno voglio… anzi vorrei poter chiedere la tua mano e… ma perché parlo così tanto? – concluse il suo discorsetto un po’ confuso, poi prese la mano di Teresa e le infilò al dito, un po’ maldestramente, l’anello del rosario.

– Grazie…– balbettò Teresa guardandosi intorno confusa – Che cosa devo dire? – chiese Teresa arrossendo fino alla punta delle orecchie e chiedendomi aiuto con lo sguardo.

– Prometti anche tu! – le consigliai amichevolmente.

– Va bene – disse rallegrandosi dell’idea. – Prometto di esserti moglie fedele… ovviamente se vorrai prendermi in moglie. E buona madre dei tuoi figli e buona compagna e… forse basta così – concluse i suoi pensieri e si piegò per baciare Lucianus sulla bocca, riuscendo però solo a baciarne il naso. Entrambi risero imbarazzati. Lucianus si avvicinò al tavolo e versò del vino da messa nei bicchieri, Teresa invece si diresse verso il letto e sdraiandosi a terra tirò fuori una scatolina e si sedette sul letto.

– Venite, desidero offrirvi qualcosa – disse sorridendo e disfacendo il pacchetto accuratamente legato. Le sue mani tremanti però si rivelarono più deboli della corda e così chiese l’aiuto di Lucianus.

– Venite, mangiate! – si rivolse a noi con volto radioso. – Ho preparato io stessa questi dolci – si vantò e intanto li sollevava uno per uno spiegandone il contenuto: – Qui ci sono le noci perciò non è molto dolce. In questo qui ci sono spicchi di mela tagliati sottili e cannella. È molto buono. Questo è alla crema, l’ho inventato io stessa – e accarezzando il volto di Lucianus, aggiunse: è il suo preferito!

Restammo a festeggiare sino all’alba. Una volta tornati in seminario mi separai da Lucianus e andai in cappella, dove allora non ero mai stato di mia iniziativa neanche una volta, e per la prima nella mia vita resi grazie a Dio e con cuore sincero iniziai a pregare rivolgendomi a lui.

Qualche settimana dopo Teresa uscì dal convento. Lucianus venne convocato dal vescovo per chiarire la sua vocazione, da lì non torno più in seminario. Sei mesi dopo lo incontrai al suo matrimonio; ci rallegrammo molto ed entrambi mi osservarono meravigliati quando gli raccontai che mi avevano cacciato dal seminario…

Il mio piccolo amore defunto

A Szilvi Tóth, che non ha potuto compiere dodici anni

Quando cercavo un momento di pace in un periodo tempestoso che infuriava nella mia vita andavo spesso a passeggiare nel cimitero della nostra città natale. Camminando tra le ceneri delle innumerevoli vite passate, guardando gli epitaffi scoloriti, le lapidi di legno marcite e i nomi sbiaditi di gente morta sconosciuta, ho cercato di rievocare la memoria delle persone tumulate vissute molto tempo prima che io nascessi, seppelliti e dimenticati decenni fa, immaginare il modo in cui avevano vissuto e comprendere in quale ombra mistica si son perduti in eterno. Vedendo sotto i nomi dei defunti soltanto alcuni anni di differenza tra le date di nascita e di morte, pensavo sempre con sgomento, compassione e con una stretta al cuore alle loro brevi e piccole vite, senza immaginare che in un angolo remoto e impervio del cimitero, all’ombra di un immenso pino silvestre, avrei visto la tua foto da bambina su una piccola tomba.

Come potrei dimenticare, e sicuramente anche tu te lo ricordi, quanto ci siamo voluti bene seppur con la timidezza infantile, con cuore sincero e onesto, e quanto eravamo contenti quando ci incontravamo al parco giochi tra la casa dei tuoi nonni e quella dei miei genitori… Quanti indimenticabili ricordi, eppure così pochi per tutta la vita, ora diventati un dolore bruciante che la memoria conserva in eterno: le confessioni sussurrate tra noi, ad occhi chiusi, con la testa girata… No, non temere Szilvi! Non dirò neanche una parola, come potrei scrivere dei nostri segreti? Nessuno potrà più conoscere i tuoi progetti, i tuoi sogni. Oh, come tremavo di gioia quando parlavi e mi raccontavi di come sarebbe stato il futuro che avevamo creato insieme tra sogni e speranze irrealizzabili, facendomi sentire un privilegiato mentre per pochi e fantastici istanti tu, sollevando su di me i tuoi occhi celesti, mi sorridevi con innocenza infantile e grazia angelica. Occhi che qualche mese dopo si irrigidirono sul gelido marmo duro ed insensibile, che il cimitero nasconde da ventun anni in un silenzio insondabile.

Quanti anni senza valore sono volati via inesorabilmente ed ineluttabilmente strappando milioni di cuori con tanta gioia e ugualmente tanto dolore e sciogliendosi nel profondo dell’anima, mentre cambiamenti per te inimmaginabili prima della tua morte hanno scombussolato l’anima e formato il corpo fisico in crescita dei tuoi ex compagni di scuola che hanno vissuto quei meravigliosi momenti che non torneranno mai più e che al solo guardare indietro, preso atto con angoscia del loro trascorrere, ci vengono i brividi. Abbiamo sentito quei sentimenti e desideri meravigliosi, sconosciuti e sempre più gloriosi col passar degli anni, che ti sono stati rubati, piccola bambina undicenne, con crudeltà e insensibilità, illegittimamente. È inconcepibile e impensabile che non hai mai potuto prendere parte a niente e mentre io sono diventato adulto vivendo tutto ciò, tu avrai per sempre undici anni, la stessa ragazzina allegra che lanciava sassi sulla strada insieme a me, che salutava gli sconosciuti con nomi che ci eravamo inventati lì per lì e che dicevamo scherzando agli altri bambini che eravamo novelli sposi. Eri una sposina di undici anni quando all’improvviso non sei più venuta a giocare… che continuavo a cercare invano con la dignità di un ragazzino, combattendo contro tutto e tutti, col cuore oppresso… Che davanti agli adulti, per paura che si venissero a scoprire i miei sentimenti d’amore, ho potuto ritrovare solo da adulto e il rivedersi mi fa crollare addosso tutti i terribili tormenti accumulatisi durante le settimane e i mesi trascorsi nel frattempo, che il destino, in un momento crudele tra le vicissitudini della mia vita, mi ha rivelato: il mistero della scomparsa della mia innamorata che arrossiva timida…

Se tu avessi potuto vivere, forse sorrideremmo – probabilmente come membri di due famiglie diverse – sulle cose infantili che abbiamo passato insieme: sicuramente ti ricorderesti come sono caduto dall’inferriata quando volevo stare su un piede solo. Ma perché mi metto a ricordare ora questi avvenimenti così dolorosi senza di te, privata della possibilità di crescere e non puoi ripensare alla tua infanzia? Solo io ho potuto vivere ciò che da bambini sembrava impossibile, stare insieme ogni giorno, le speranze del passato diventate amara tristezza dopo la tragedia, ore silenziose, intoccabili e immutabili accanto alla lastra di fredda pietra che ti ha condannato ad un eterno silenzio. Qualche anno fa mi era stato concesso, bambino ancora costretto a tornare a casa prima del tramonto, di sognare e vagheggiare progetti da solo nella mia stanza solitaria e ho pensato ad ogni vigilia di Natale: voglio stare con te la sera della vigilia, e il pino silvestre torreggiava su di noi come un cupo albero di Natale tra le tombe ricoperte di neve, in compagnia di persone senza vita dissoltesi in una sconosciuta lontananza, che osservavano muti, insensibili e ciechi mentre ti davo il pacchettino regalo. Per tanti anni ho mantenuto il segreto di questa vita inconscia, un adulto che si stava struggendo per una ragazzina di undici anni…

Ma ad un tratto, un cupo pomeriggio di agosto, per una mia decisione a volte crescente e a volte calante di porre fine a questa tormentata situazione a seguito d’uno strano avvenimento, ho cercato di convincermi che le circostanze della tua morte e tutto ciò che è accaduto dopo erano insignificanti rispetto alla tua assenza. Tu forse non ci crederai, piccolo amore mio, quanti si ricordavano di te, quando un’auto guidata da un conducente distratto ti ha investita sulle strisce davanti alla chiesa cattolica… e per un errore medico sei dovuta morire ventun anni fa. Ho scoperto che il pittore che conoscevo tramite i miei genitori era tuo zio e grazie al suo aiuto disinteressato sono riuscito a trovare ciò che era rimasto di te…

Sai, Szilvi, non ce la facevo più e dopo una lunga lotta interiore sono andato a cercare tua madre perché volevo sapere tutto, tutto, con un desiderio invincibile, valutare disperatamente la commozione, lacerando mille ferite mal rimarginate, percependo l’ingiustizia e l’assurdità della tua morte…

Quando la vidi venire verso di me sotto il diluvio col vento tempestoso che strappava i fiori del giardino, solo allora capii davvero cosa volesse dire per una madre perdere un figlio dopo averlo portato dentro di sé per mesi, messo al mondo e protetto, al sicuro dai pericoli… Vidi una madre consumata dal crudele dolore che durava da ventun anni, emaciata e smunta…

Per me tu sei veramente morta quel tragico pomeriggio. Allora sentii, da adulto, l’orrore indescrivibile della morte d’una bambina e la costernazione che parenti vicini e lontani devono aver provato il 21 maggio, giovedì pomeriggio alle cinque e mezza… Ora so di quel paio di pantofoline tipiche della pianura che avevi visto alcune settimane prima nella vetrina di un negozio di scarpe, che avresti voluto così tanto ma che non hai mai potuto portare… Riesco ad immaginare con quale impaziente entusiasmo hai portato a tuo nonno il pacchetto che ti era stato affidato e poi sei corsa a casa, al vostro appartamento dietro il mercato cittadino per provarle… ma sei arrivata soltanto fino alla chiesa. Non erano ancora le cinque. Sei stata portata in un ospedale fatiscente con attrezzature mediche obsolete, tra adulti alle prese con malattie e con se stessi e ti hanno messa in una stanza squallida e fredda che irradiava l’ansia mentre il livido gonfiore sulla fronte continuava a crescere e tua madre, in preda alla disperazione più totale, temendo ciò che era impossibile immaginare e che piombava all’improvviso, tremante di terrore, ti accarezzava dolcemente, mormorando parole di conforto…

Tua madre, nella sua disperazione, aveva preso forza dalle parole dei medici, che dicevano che non eri grave, che dovevi rimanere solo in osservazione… Alle nove il telefono squillò improvvisamente, con un suono acuto, senza compassione, e le dissero che tu, ragazzina adolescente indifesa, eri stata portata d’urgenza all’ospedale regionale per delle complicanze impreviste, eri stata trasportata con un’ambulanza visto il peggioramento delle condizioni, era stata effettuata una tracheotomia, e dopo una notte trascorsa in stato d’incoscienza, eri stata operata venerdì mattina… Ma non ti è servito. Non si erano accorti che il giorno dell’incidente avevi avuto un’emorragia interna e il 25 maggio alle due di notte non eri più in vita…

Tutto ciò che è rimasto della tua breve vita bruscamente interrotta, ho avuto modo di vederlo ieri. Sai, hai un armadio tutto tuo, gli scaffali sono pieni di tutti i tesori tanto cari ad una ragazzina come te, la tua bambola francese, il tuo portacandele, la brocca intagliata che avevi portato in regalo da una gita scolastica… La scatola di gioielli conserva tutte le cose che ti hanno tolto prima del tuo ultimo viaggio: l’orologio, la collanina, gli orecchini e un piccolo braccialetto di cuoio che si era lacerato nell’incidente, ma anche così si vede che era un bell’oggetto, capisco perché ti piaceva tanto… C’è anche il libro dei ricordi in cui un compagno di classe ti aveva scritto “diventa una buona moglie!”. Ho visto un portafiammiferi di metallo e il posacenere che avevi fatto durante l’ora di applicazioni tecniche e sul quale avevi inciso una T e una S non terminata… le tue fotografie raccolte, mentre facevi la spaccata con un’amica, la preparazione per una relazione scolastica, e la tua foto che ho visto per la prima volta… le tue lettere… No, non credere che le abbia lette! No. Te le avevano scritte altri ragazzi… Le ho rimesse a posto intatte. Nell’impotenza d’un’ansia permanente, dopo una notte insonne, ieri mattina all’alba sono venuto alla tua tomba, e lì, nel giardino dell’eterno riposo, nel dolore del lutto, improvvisamente, con la stessa gioia ansiosa che sentivo tanto tempo fa da bambino tremante al pensiero dell’incontro, sono riuscito a pensare a te, anima angelica ora persa nella nebbia indissolubile della lontananza infinita e invisibile che mi amerà fino alla fine dei tempi ed anche oltre…

Pomeriggio di aprile

Il debole venticello primaverile tremolava, con un tenero soffio, tra la luce scintillante dei raggi solari nei tuoi biondi capelli e mentre ti avvicinavi a me sentivo l’odore del tuo stordente profumo impregnare la fiacchezza del pomeriggio d’aprile dall’aria fresca, che i contorni della tua graziosa figura dissolverono nel giro di pochi istanti. Sollevasti su di me i tuoi occhi castani pieni di magia fiabesca all’ombra degli alberi di piazza Liszt spalancandomi di fronte il mondo affinché attraverso la nebbia dell’universo inimmaginabilmente sconfinato io possa osservare l’infinito in mezzo ai dubbi balenanti del mio stordimento, sperduto nello sfarzo di mille colori della tua bellezza inebriante.

Il minuto fuggente per lo spavento, all’udire la tua voce, si volatilizzò, messo in soggezione, quando i nostri volti si toccarono…

Ai tavoli da giardino del ristorante mi trafisse, come un fulmine dal sospiro silenzioso, il riconoscere che è un vero privilegio per me la tua vicinanza nei momenti di rinvenimento di un pomeriggio con la natura in fiore che ci abbracciava.

Non ti conoscevo… per questo potevo ritenere semplicemente che la tua bellezza era quella che mi aveva accecato stregandomi e aveva alterato tutto intorno a te facendolo diventare bello e prezioso.

Nel vortice iniziale che mi si era riversato addosso, nella superficialità delle scintille davanti ai miei occhi non riuscivo a vedere chiaramente tutto il tuo essere, mi era pervenuto soltanto ciò che la maggior parte delle persone vede quando ti ammira…

Ma il tempo che vola via inesorabile, con la sua incommensurabile costanza, ha tuttavia lasciato, ubbidiente, minuti sufficienti per comprendere che la mia mente possa veder avverarsi chiaramente tutto ciò per cui avrei voluto incontrarmi con te.

Le tante nuvole foriere di pioggia che correvano sopra le nostre teste avevano oscurato la potente luce dei riflettori intorno alla tua vita per farmi vedere per qualche minuto i tuoi veri valori alla luce del sole che faceva capolino pallidamente e senza forza tra le nubi.

Dopo averti ascoltata e dopo che i tuoi pensieri, che generavano dentro di me tante visioni, mi giunsero tra le ombre e in mezzo alla separazione dei brandelli della mia incredulità diventata sempre più reale, un impietoso istante penetrò in questo mondo idilliaco.

Ci separammo davanti al negozio della parrucchiera… la triste fiacchezza abbattutasi intorno, intrecciata e accomodatasi sulle panchine della piazza, si distese sul lastricato, lungo il quale dovetti camminare desolato e privato del sogno, trascinandomi nel vuoto opprimente della quotidianità sulla quale, senza di te, calò un grigio velo.

Attraversai la strada con lo sguardo vitreo, stordito e indebolito, diretto verso il ristorante dove, lì davanti, anche se solo per breve tempo, ho potuto vivere il miracolo e sono stato toccato da ciò che credevo dimenticato e inadatto per me e trasognato alla vista del tavolo ormai triste e malinconico, ridestando il tempo perduto nell’impenetrabilità del passato, e divenni consapevole che forse c’è ancora speranza…

Ti sono debitore di quei minuti che mi hai regalato avvicinandoti col tuo essere, poiché senza volerlo, quel pomeriggio di aprile con un debole venticello primaverile ho potuto scoprire ciò che cercavo da tempo, la cosa più sublime, Te, la mia musa…

Le bella barista

– Non incontravo da tanto una ragazza con uno sguardo così chiaro, se la guardo negli occhi la nebbia intorno a me si dirada e non mi accorgo più di star appoggiato ad un bancone reso appiccicoso dalla schiuma della birra. Intorno a me spariscono gli uomini dalle facce annoiate e con lo sguardo vuoto perso nel nulla che sbloccati dall’ebbrezza dell’alcool fanno tentativi coraggiosi quando parlano. Tentano di carpirti il numero di telefono con allusioni inequivocabili e con luoghi comuni ripetuti mille volte sperando che le immaginazioni avverino i loro primitivi desideri fatti scattare dalla tua bellezza. Ho paura che la situazione che mi si è presentata adesso in questa bettola che nuota in una nuvola di fumo e davanti a persone che bramano impazientemente l’alcool, è una situazione abbastanza superficiale per poterti dire ciò che sento, descrivendo la luce che scendendo sul tuo volto è scivolata via tremolando, mentre il giovane in piedi accanto a me, chinandosi sul bancone, ha ordinato: “Due vini con acqua frizzante, per favore”. – Aspetto con pazienza che Timi, la bella ragazza bionda al bancone, porti a termine l’ordinazione di questo giovanotto e gli faccia pervenire il bramato nettare. Mentre la guardo lavorare, mi arrovello su cosa mi abbia colpito così tanto ieri di lei quando l’ho vista per la prima volta e perché vedendola mi faccia scattare quest’immensa sincerità e non mi disturba espormi così. La voce sensuale e morbida di Timi mi ha risvegliato dai miei vagheggiamenti segnalandomi con gioia che è di nuovo in ascolto, così proseguo:

– Desidero che tu stia sdraiata accanto a me in una stanza semibuia e che io possa ammirarti. È strano dire a una donna attraente che tutto ciò appagherebbe il mio desiderio, toccarti delicatamente il volto, l’ondeggiare tenero ed appena percepibile delle linee del tuo corpo, e mi renderebbe felice la vista dell’ombra della luce che disegna la tua silhouette. Ti darei un lieve bacio sulla fronte e sulle palpebre chiuse, e comunque non mi mancherebbe la completezza. Ovviamente tutto questo è solo un sogno che tra poco si disperderà quando mi dirai che hai un felice rapporto di coppia da anni. Ma comunque hai risvegliato in me un ardore che ha colmato la mia anima d’un piacevole calore restituendomi la speranza dell’amore che per quello che mi era capitato negli ultimi anni mi ero ritenuto incapace.

– Non ho il ragazzo, ci siamo lasciati due mesi fa – disse piano ma nel nostro intimo mondo irruppe nuovamente una donna che voleva comprare delle sigarette e non era in grado di decidere con quale marca intendesse intossicarsi.

La guardai di traverso e avrei voluto che vedesse il mondo intorno con gli altri colori della speranza e l’avrei abbracciata molto volentieri.

– Tu comprane uno e io ti compro l’altro pacchetto di sigarette – le dissi voltandomi verso di lei.

– Sei impazzito, capo? Che ti sei fatto? – chiese con gli occhi di fuori.

Ritornando ai miei pensieri mi sradicai da questa volgare conversazione e costruii nella mia mente delle felici immagini sul futuro, vedendo l’angolino fuori mano al piano di una delle sale da tè di via Ráday mentre alla luce delle candele bevo un tè insieme a Timi e in questo stretto spazio le nostra ginocchia inevitabilmente si toccano… Prese la tazza di tè, che effondeva vapore caldo e profumato, stringendola con i palmi e mi disse con un sorriso:

– Mercoledì sera non lavoro – sussurrò Timi avvicinandosi al mio volto.

Quel mercoledì sera che non tornerà più era come se un calore interiore avesse riempito la parte superiore della sala da tè di via Ráday, un calore che Timi emanava potentemente e che, seduta su un materasso vicinissima a me, si era perduta con i suoi occhi azzurri dentro il mio sguardo. Dalla tazza tenuta davanti alla bocca saliva un leggero vapore così che il suo bel volto brillava ancor più incantevole. In quel momento ho capito che la donna è la custode del mistero impenetrabile dell’esistenza, creando il mondo nuovamente al momento della concezione nell’utero come una dea, dall’inizio dei tempi. Mentre mi aprivo al vero significato della femminilità, mi piegai più vicino a lei pieno di pentimento e per essere perdonato per aver ferito le anime femminili, che nel corso della mia vita ho trattato male senza volerlo e la maggior parte per mia ignoranza.

– Hai una faccia strana adesso, il tuo sguardo riflette confusione – affermò Timi un po’ preoccupata.

– Forse – risposi sotto voce – Credo che grazie alla tua essenza posso illuminarmi e purificarmi, da oggi guardo le donne con occhi diversi e mi rivolgerò a loro con grande rispetto.

– Vuoi già guardare altre donne? – chiede ridendo.

– Il tuo fascino irradiante con angelica integrità mi ha fatto comprendere quale miracolo divino è la donna e quanto noi uomini non sappiamo fare attenzione a questa creatura e vi vediamo solamente il compimento dei nostri desideri egoisti. Mi hai fatto capire quanto poca è la tenerezza e la dedizione che noi uomini, compreso me ovviamente, rivolgiamo alle donne.

– Spero davvero di avere un buon effetto su di te – sorrise di nuovo Timi.

– Per qualche grazia particolare stasera ho compreso quanto non conosco le donne e quanto i miei istinti maschili non mi hanno permesso di vedere ma mi hanno spinto sempre più sfrenatamente da una donna all’altra.

– A quanto pare non hai vissuto una vita morigerata.

– Ho vissuto una vita sfrenata, la passione impossessandosi di me mi ha accecato privandomi della profondità dei sentimenti, della magia della vicinanza, dell’unione delle anime. Ero spronato da violenti desideri invincibili e che si ricreavano di continuo che con il loro incessante frastuono mi portavano, come un treno espresso in corsa, vicino ai veri valori che brillavano in attesa lungo le banchine male illuminate delle stazioncine di provincia protendendo le mani tremanti verso di me e cercando di farmi capire che devo tirare il freno d’emergenza e scendere nell’esistenza all’apparenza grigia per poter scoprire il loro scintillare nella veglia notturna. Avrei potuto scoprire il diamante della felicità ritrovata in piccole casette modeste e praticamente invisibili da lontano che prima non avevo mai potuto conoscere in quanto vedevo solamente stazioni illuminate e risplendenti che nuotavano in un mare di luce dove ricevevo subito la felicità, o meglio tutto ciò che è solo una minima parte della felicità. Nella mia infinita semplicità ritenevo che solo questi grandi padiglioni possono offrire il bello e meritano il buono, nell’economia dei privilegiati, mentre i veri privilegiati si elevano al paradiso riparandosi in terre lontane e in stazioni di provincia, seduti in silenzio su una panchina non dipinta davanti ad una casa dall’intonaco scrostato. Stando seduto qui con te vedo che parte insignificante è questa di tutta la totalità.

– Non ci sono limiti per la totalità della felicità– dichiarò placidamente Timi.

– Ne vedo perfettamente dinanzi a me i contorni. La tua intera essenza è la felicità stessa compiuta.

– Ma se neanche mi conosci.

– Ciò che conosco di te è sufficiente a farmi sentire che è così. E affinché la brace diventi fiamma è sufficiente un venticello vagante che si alza all’improvviso e che soffia la vita nel fuoco e le cui fiamme possono addirittura incendiare tutta una città. Comunque hai ragione, è illimitato tutto ciò che posso scoprire in te in ogni momento, piccole scintille che avvampano nel mio cuore. Il momento che rinasce mille volte quando ti incontri con me.

– Mi incontro con te – udii la voce della fata e mentre le sue parole si sperdevano nell’aria satura di tè profumato, sentii che ad un tratto il mondo si completa nella mia anima con tutti i suoi miracoli, il suo sublime sentimento e le immagini idilliche. Ho potuto rivivere i dolci momenti della mia rinascita, disciolto e disperso nella totalità della felicità che accarezza delicatamente e abbraccia teneramente il mio corpo accaldato.

Sorbendo un sorso di tè, sentii un gusto particolare completamente diverso da quello di qualche minuto prima e la sua freschezza percorse il mio corpo con un gradevole calore. Per un qualche miracolo, con la presenza della bella ragazza bionda seduta accanto a me lì nella sala da te di via Ráday, sono potuto rinascere senza alcun intervento esterno in un nuovo mondo che, sebbene già lo conosca, vi posso comunque riscoprire ancora tante meraviglie grazie alla ragazza amata, fino alla fine dei tempi…

Amore inascoltato

Al tempo in cui stavo scrivendo il libro “Le donne della mia vita” sui siti di ricerca partner su internet, mi incontravo ogni giorno con numerose ragazze, soprattutto per raccogliere materiale, e loro mi raccontavano storie sconcertanti o divertenti. Voglio essere sincero ed aggiungere che anch’io speravo in segreto di trovare in qualcuna di loro, grazie alla fortuna, la magia della scintilla dell’amore, premonitrice del raggiungimento della felicità. Una volta presi appuntamento per un martedì sera nella piazza davanti alla Basilica. La ragazza che aspettavo era talmente bella sulle fotografie che aveva inserito nella scheda di ricerca partner che a dir la verità quasi dubitavo fossi così in realtà e nei miei momenti d’insicurezza dubitavo anche del fatto che avessi a che fare con la donna in fotografia. Mi sedetti sugli scalini davanti alla Basilica e meditai su cosa stessi facendo io lì, che tipo di sogno stessi rincorrendo. Mi sembrava tutto ridicolo e illusorio, poi ad un tratto una si sedette accanto a me e quando la guardai tutto divenne sogno e illusione. Ci guardammo per alcuni minuti senza parlare, nel nostro sguardo si mescolarono meraviglia, gioia, curiosità ed entusiasmo. Non ci sembrava importante parlare e presentarci. Era una sensazione strana sentire così vicina una persona sconosciuta; starci seduto accanto senza aver neanche sentito la sua voce e malgrado tutto non considerarla sconosciuta. Mi sentivo stordito e mi sembrava che le persone intorno noi, per riguardo all’importanza di quell’attimo, camminassero in punta di piedi, abbassassero la voce o trattenessero il respiro quando ci passavano davanti. Per me il ritmo frenetico del tempo si fermò per avverare in quel momento felice e sublime speranze e desideri considerati perduti che abbiamo potuto stabilizzare persi nel nostro sguardo. Non contava più nulla, né dove lavorava, dov’era nata, perché sta sulla terra, niente, solo quell’attimo, e cercai di far durare quest’idillio il più a lungo possibile con tutti i miei nervi, i miei organi sensori e la mia mente. I limiti dell’ombra della Basilica ci racchiusero sollevandoci in una dimensione d’un altro mondo più elevata. Le toccai la morbida mano e chiusi gli occhi, nel frattempo non pensavo ad altro, soltanto a Lei, e purtuttavia mi si stagliarono davanti delle visioni. Quindi udii della musica provenire dal profondo della Basilica e arrivare sino a me impregnando la mia anima con le note malinconiche d’una melodia gradevole e lanciando il mio essere nell’estasi dell’annullamento totale. Sul mio palmo sentivo la delicata stretta della sua mano calda e morbida e la forte sensazione dell’attaccamento. Il calore dell’affetto che fluiva dalla ragazza mi riscaldò completamente il corpo riempiendolo d’un piacevole tremore sino ad allora mai provato. Non sapevo, e nemmeno volevo saperlo, cosa mi stava succedendo perché temevo che qualunque cosa esterna che disturbasse questo mondo di sensazioni l’avrebbe fatto svanire. Come se la ragazza volesse apposta spezzarlo, mi lasciò all’improvviso la mano, mi fissò dritta negli occhi e mi si gettò al collo come un bambino stringendomi forte a sé.

– Cos’è successo? – le chiesi ma non rispose.

Il suo corpo tremava e sentii distintamente delle piccole lacrime rotolare giù per il suo volto e poi cadere sul mio braccio che la cingeva.

– Non c’è nessun problema – le dissi consolandola e accarezzandole i capelli.

Non so per quanto tempo mi strinse a sé così e tutto ciò che accadde era per me incomprensibile. Qualsiasi cosa le chiedevo lei non rispondeva a niente. La scostai lontano da me con delicatezza, le presi con le mani il volto bagnato dalle lacrime e guardandola negli occhi tristi rimasi in piedi davanti a lei disorientato.

In seguito trasse dalla borsetta un pezzo di carta, ci scrisse sopra qualcosa e me lo mise in mano. Mi sorrise per un’ultima volta e poi scappò via all’improvviso.

La guardai correre costernato, con i piedi piantati a terra. Era già scomparsa in una stradina laterale quando mi venne in mente il foglietto. Lo aprii e lo lessi. C’erano scritte due parole: Sono sordomuta.

La confessione

Indossavo il mio abito talare e abitavo ancora nel seminario quando si verificò questa insolita situazione nel corso di una messa domenicale. Non molto dopo aver ricevuto l’abito talare, sentii un gran bisogno di confessare, malgrado fossi stato consapevole che tale privilegio lo avrei avuto solamente dopo l’ordinazione a sacerdote. Con animo colmo di speranza e interesse, entrai di nascosto in uno dei confessionali dal lato del sacerdote, mentre i miei compagni seminaristi cantavano “Venite a me” in chiesa. La voce del cantore spiccava su tutte le altre e mi spinse subito ad agire, chiudendo la porta dopo essere entrato. Dopo un paio di classiche confessioni, entrò una giovane donna e mi salutò con “Sia lodato Gesù Cristo”.

– Mi confesso a Dio onnipotente e a lei, padre, perché ho commesso questi peccati dall’ultima volta che mi sono confessata – disse ripetendo il solito e noioso ritornello introduttivo, poi fece una lunga pausa.

– È qui? – chiesi avvicinandomi ai forellini che separavano i due compartimenti.

– Sono qui. Sto solo cercando di raccogliere i miei pensieri e i miei peccati – disse con voce controllata. Naturalmente attesi con devozione che lei continuasse, come si conviene ad un prete avvolto nel silenzio. A un certo punto riprese a parlare – Caro padre, i miei peccati sono molto gravi. Gravissimi. Forse sono addirittura imperdonabili.

– Figlia mia, Dio è buono e misericordioso e lui perdonerà i tuoi peccati, se ti rivolgi a lui con un cuore puro e sincero potrà vedere il tuo pentimento.

– Ho peccato! Sono caduta nel peccato, merito di essere dannata mille volte. Non esiste conforto o perdono per queste cose – affermò destando sempre più il mio interesse nonostante non avesse mai fatto allusioni ad un peccato e non sembrasse neanche pentita.

– Dapprima ho pensato che fosse la fragilità a spingermi nel mondo del peccato – confessò con determinazione – È stata forse la fragilità e l’incredibile attrazione che provavo per quell’uomo che mi aveva trovato là dove ero rinchiusa. Mi sono imposta di resistere, tutta tremante, ma ho fallito miseramente e ho dato la caccia alla mia preda con un insaziabile desiderio sessuale. Gli strappai i sacri vestiti di dosso in un impeto di passione malata. Gli graffiai la schiena, gli succhiai il collo. Tutti i miei desideri repressi giunsero al culmine e mi spingevano inconsciamente. Non riuscivo a resistere. Un ceffone mi riportò alla realtà, che ricevetti per un mio graffio più forte. Dopo non ci incontrammo più perché aveva paura. Continuava a crescere in me però il desiderio e in mancanza di un uomo, cercai consolazione con una donna che viveva con me sotto lo stesso tetto. Fece l’amore con me piangendo e tremando. Fu allora che capii ciò che volevo veramente. La sua paura eccitò ancora di più il mio insaziabile desiderio di raggiungere l’orgasmo. Così la volta successiva che ci siamo incontrate, cosa inevitabile, l’ho picchiata e umiliata di santa ragione. Non poteva fuggire da dove vivevamo, così potevo tiranneggiare su di lei, l’ho messa a disagio, l’ho fatta diventare la mia schiava e torturavo ininterrottamente la sua anima e il suo corpo, allo stesso modo. Mi sentivo sempre più a mio agio, così comprai un paio di manette e la ammanettai al letto di ferro e godevo nel vederla soffrire. – A questo punto interruppe la confessione e mi ci vollero alcuni secondi per ritrovare la voce.

– Dunque, figlia mia, non c’è alcun dubbio che Satana si sia impossessato di te. Il maligno ha posseduto la tua anima e domina sul tuo corpo. La penitenza non sarà sufficiente, anche se te ne darò tanta, a piene mani. Penso che hai bisogno d’un medico. Cerca prima possibile uno psicologo il quale, si spera, sarà in grado di farti rientrare nei ranghi adeguati dopo una lunga terapia.

– Padre, per favore, mi assolva, mi dia una penitenza pesantissima. Voglio liberarmi! – implorò.

Va da sé che non lesinai padrenostri, avemarie e tutto il rosario da recitare più volte al giorno. La donna che si era confessata si allontanò subito dopo e poiché quest’attività mi aveva estenuato, uscii anch’io dal confessionale. Non riuscivo a vederla da nessuna parte. Anzi, non vedevo nessuno intorno ai confessionali. Era semplicemente scomparsa. Uscii dall’area del confessionale dirigendomi a pochi passi dalla porta che collega la chiesa e il seminario. Durante la messa il corridoio era sempre deserto, per tutto il tempo che ho vissuto lì, dato che lo utilizzavamo solo noi. In quel momento però una figura scivolò veloce e scomparve lungo uno dei corridoi in un batter d’occhio. Rimasi lì sbigottito e sentivo il battito delle scarpe allontanarsi sempre di più e poi perdersi del tutto tra i freddi ed antichi muri del cupo seminario. Ancora oggi non ho idea di chi si nascondesse sotto quei vestiti familiari, malgrado che sicuramente l’avevo già incontrata più volte prima, dato che la persona che scappava era una suora.